|

|

||||||||||||||||||

|

ALWIN BINDER

Amors Tempel Goethes erste Römische Elegie

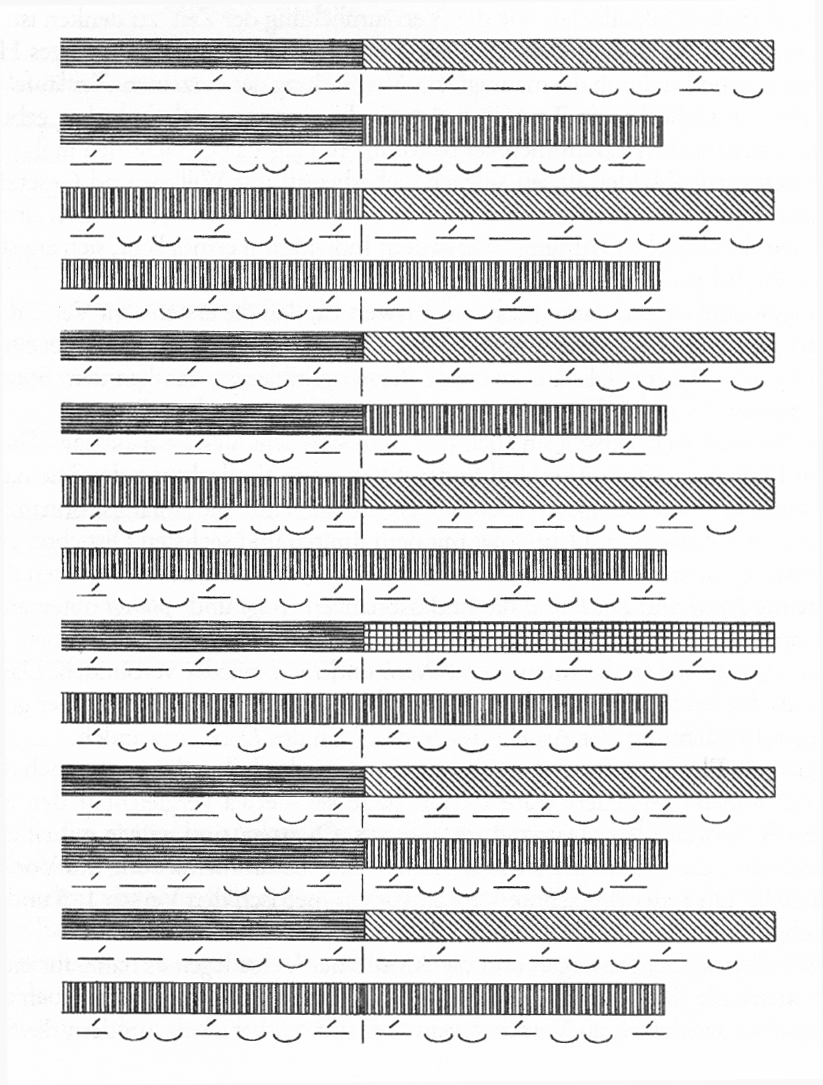

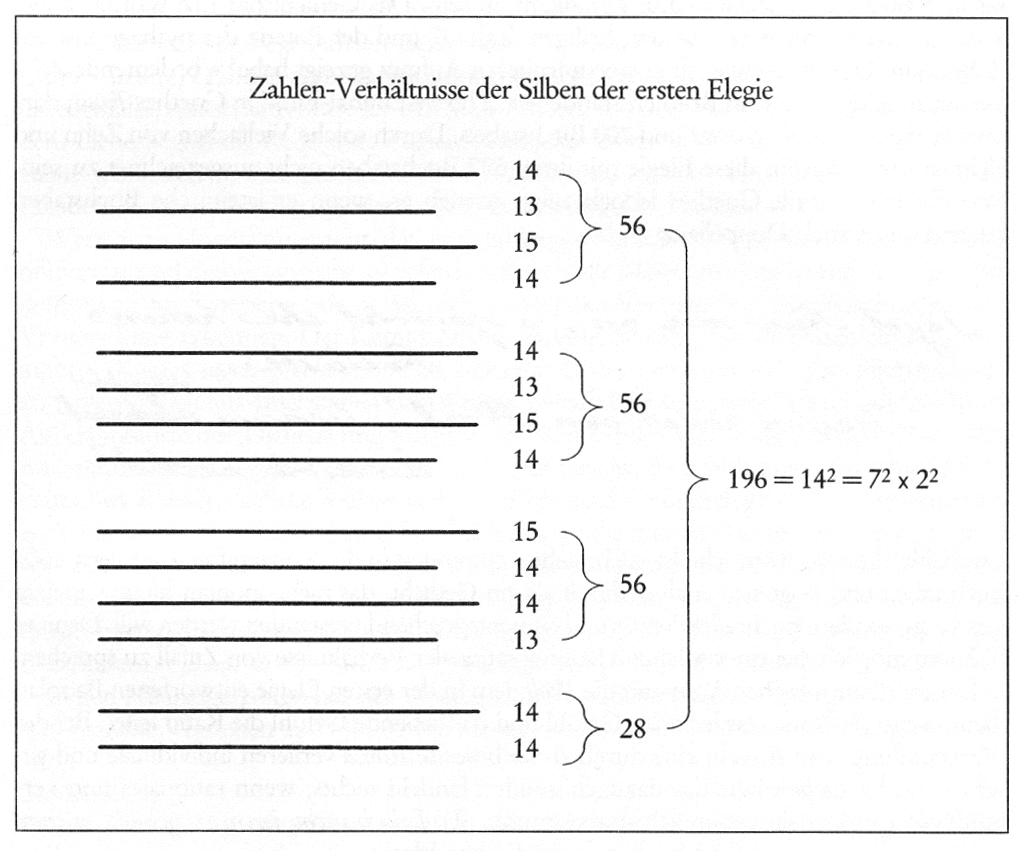

Goethe reiste eine Woche nach seinem siebenunddreißigsten Geburtstag von Karlsbad nach Italien und kam etwa zwei Monate vor Vollendung seines neununddreißigsten Lebensjahres nach Weimar zurück. Diese Reise war für ihn nicht nur in künstlerischer Hinsicht bedeutend, sondern er hat auch davon gesprochen, dass er niemals wieder so glücklich gewesen sei wie in Rom. Solche Erfahrungen spiegeln sich wider im Gedichtzyklus der Römischen Elegien. Doch sind diese Gedichte nicht, wie ihr Titel vermuten lässt, in Rom entstanden, sondern erst danach in Weimar. Zwanzig der vierundzwanzig Elegien wurden 1795 unter dem Titel „Elegien” in Schillers Zeitschrift „Die Horen” veröffentlicht. Manche Zeitgenossen empfanden diese Gedichte als schamlos: „[...] alle ehrbaren Frauen sind empört über die bordellmäßige Nacktheit. Herder sagte sehr schön: er habe der Frechheit ein kaiserliches Insiegel aufgedrückt. Die Horen müßten nun mit dem u gedruckt werden.”.[1] In Rom soll Goethe eine Geliebte gehabt haben; über deren Person gibt es aber nur Vermutungen. Dagegen weiß man, dass er seit Juli 1788 - zuerst heimlich - mit Christiane Vulpius zusammenlebte; folglich wurden die Römischen Elegien vor allem mit ihr in Verbindung gebracht. Diese Liebesdichtung lässt sich jedoch nicht verstehen, wenn man sie auf private Liebesbeziehungen reduziert. Vielmehr sind es Texte, in denen private Erfahrungen nur enthalten sind, insofern sie über das Private hinausweisende ‚Bedeutung’ haben. Unter diesen Gedichten ist die erste Elegie durch außergewöhnliche ‚Kunstfertigkeit’ hervorgehoben, der dann wohl eine außergewöhnliche Bedeutung entspricht. Um dies zu zeigen, beziehe ich mich auf die Erstveröffentlichung in den „Horen”: Saget Steine mir an, o! sprecht, ihr hohen Palläste. Dieser Text wird gesprochen von einem Mann, der nach Rom kommt mit der Absicht, dort ein holdes Geschöpf zu erblicken. Obwohl er in [2] Rom ist, fühlt er sich von der Stadt ausgeschlossen und spricht in seiner Isoliertheit leblose Gegenstände an mit der Bitte, ihm zuzuflüstern, wo er sein Ziel erreichen werde. Der Mann beobachtet sich selbst. Er fühlt sich wohl deshalb noch nicht zu Rom ‚gehörig’, weil er sich noch zu sehr wie auf der Reise beträgt. Aber er sucht den Grund für seine Isoliertheit nicht nur bei sich. Seine ersten Sätze enthalten unausgesprochene Vorwürfe: ‚Wenn ihr beseelt seid, warum redet ihr nicht mit mir?’ Er scheint Steine, Palläste usw. daran erinnern zu wollen, dass sie sprechen könnten. Aber nicht nur durch diese, im normalen Leben sinnlosen Aussagen und Vorwürfe hebt sich der Mann von einem gewöhnlichen Reisenden ab, sondern auch durch die vier Schlußzeilen seiner Rede. Die Vision, dass bald nur noch Amors Tempel den Geweihten empfangen werde, lässt sich zwar noch begreifen als Euphemismus, der Obszönes verbirgt, aber der Schlusssatz ist von einem Standort aus gesprochen, auf dem sich Geschichte und Gegenwart der Welt überblicken lassen; kein ‚gewöhnlicher’ Reisender könnte sagen: Eine Welt zwar bist du, o Rom, doch ohne die Liebe Denn diese Aussage enthält nicht nur erotische Anspielungen, sondern durch das überhöhte Sprechen und den Vokativ o Rom bekommen diese Sätze ein ungewöhnliches, nur scheinbar ironisches Gewicht. Man könnte sie etwa so lesen: ‚Es gibt verschiedene Vorstellungen von Welt, und es nennt sich vieles Welt, aber zum wahren Begriff der Welt gehört die Liebe.’ „Eros”, die „Liebe”, nimmt „in der Chaos-Szenerie antiker Weltentstehungslehren einen primären Platz ein: Hesiod stellt ihn neben Tartaros und Gaia elternlos an den Beginn aller Dinge“[3]. Und unter jüdisch-christlichem Aspekt könnte Liebe die göttliche Liebe bedeuten, aus der die Schöpfung hervorging. Wenn die Welt ursprünglich aus Liebe geworden ist, dann ist jeder Begriff von Welt falsch, in der sich keine Liebe erkennen lässt. Jetzt erhält die Formulierung Eine Welt zwar bist du einen genaueren Sinn: Rom ist eine Welt „unter den Millionen Welten“, denen die Liebe fehlt. Aus Italien schreibt Goethe an Herder: „[...] je mehr ich die Welt sehe, desto weniger kann ich hoffen, dass die Menschheit je Eine weise, kluge, glückliche Masse werden könne. Vielleicht ist unter den Millionen Welten eine, die sich dieses Vorzugs rühmen kann; bei der Constitution der unsrigen [gemeint ist die Welt Weimars] bleibt mir so wenig für sie, als für Sicilien bei der seinigen zu hoffen.“[4] Rom wird hier auch deshalb als Welt bezeichnet, weil es sich selbst als urbs orbis begreift, als die Stadt des ganzen Erdkreises. In diesem Gedicht aber ist Rom als Welt nicht das, was es sein könnte. Dieser - vorläufige - Mangel ist nicht nur angedeutet durch den Konjunktiv, sondern zeigt sich auch, sobald man den vorletzten Vers für sich liest, wenn man also die Versgrenze über die syntaktische Grenze stellt: ‚Eine Welt zwar bist du, o Rom, doch ohne die Liebe.’ Die Verwandlung der liebe-losen Welt Roms als einer Welt in die Welt als Muster und Gleichnis der Welt schlechthin ist hier angekündigt durch den prophetischen Satz: Doch bald ist es vorbey, dann wird ein einziger Tempel, Die prophetische Sprache in den vier letzten Versen legt nahe, das lyrische Ich als Abgesandten, als Vertreter des Gottes der Liebe zu sehen und sein Tun und Sprechen so aufzufassen, als ob es vermitteln wolle, was der Welt zur Welt und Rom zu Rom noch fehle. Weil es ein Prophet Amors ist, ist das lyrische Ich ein Geweihter, und von daher leitet sich auch die Autorität ab, mit dem dieser Geweihte als ‚Eingeweihter’ am Schluss der Elegie das Kommen einer Zeit der Liebe verkündet und deren Notwendigkeit begründet. Seine Mission könnte auf die Sendung Jesu anspielen, der das neue Gebot gab, dass sich die Menschen lieben sollen (Jo 13,34). Das ‚Rom-Bild’ des lyrischen Ich setzt sich zunächst zusammen aus Steinen, Pallästen und Straßen, denen jeweils eine sprachliche Äußerungsform zugeordnet ist. Steine und sagen scheinen eine ursprüngliche, an den Mythos erinnernde Dimension zu haben. Den hohen - herrschaftlichen - Pallästen entspricht die kultiviertere Sprachform des ‚Sprechens’. Und den öffentlichen Straßen korrespondiert die ‚Rede’ als die im Alten Rom gepflegte und vor allem in der Republik gebrauchte Kunst der Beredsamkeit, der Rhetorik. Zusammen mit den Mauern der Ewigen Roma repräsentieren diese Details das Imperium Romanum, eine liebe-lose Weltherrschaft, und zugleich die Römische Kirche, die für sich beansprucht, auf ewig der Tempel göttlicher Liebe zu sein. Während das lyrische Ich Rom wie ein bedächtiger Mann betrachtet, stellen sich ihm Palläst’ und Kirchen, Ruinen und Säulen nebeneinander auf einer Ebene dar. Jeder Rombesucher kann wahrnehmen, wie austauschbar die Bezeichnungen für diese Gebäude und Gebäudereste in Rom sind, wie zum Beispiel Michelangelo in die Ruinen der Diokletian-Thermen die Kirche S. Maria degli Angeli gebaut hat, dass das Pantheon nur erhalten blieb, weil es als Kirche genutzt worden ist, ansonsten aber das antike Rom der Steinbruch war, aus dem Palläst’ und Kirchen gebaut worden sind. Was sich zunächst vielleicht als Bild der Vergänglichkeit vergangener und gegenwärtiger Gewalten zeigt, kann in der ‚Betrachtung’, in der Reflexion erkennen lassen, dass weltliche und kirchliche Weltherrschaft zusammen gehören, austauschbar sind, und es mit beiden vorbey sein muss, wenn Amors Tempel erscheinen soll. Ja es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern. Das ist wohl die säkularisierte Vision des Himmlischen Jerusalem, die neue Vision der ewigen Roma. Indem das lyrische Ich Rom an-spricht, drückt es aus, dass alles in und innerhalb der Mauern beseelt sein könnte. ‚Beseeltsein’ hat demnach eine sprachliche Dimension, und das lyrische Ich versucht, die in den Steinen verborgene Sprachmöglichkeit durch An-Sprache zu wecken und dadurch die versteinerte, liebe-lose Qualität Roms in ‚Be-weg-ung’ zu bringen. Die Methode, durch die das lyrische Ich versucht, Rom zu verwandeln, ist eine Sprache, die dem jeweils Angesprochenen gemäß ist. Das könnte andeuten, dass Amor und Sprechen zusammengehören. Es ist wohl nicht unbedeutend, dass dieses Liebe-Gedicht zwar Befehlsformen enthält, aber alle drei auffordern, sich sprachlich zu äußern. Dies scheint der einzig erlaubte Appell zu sein. Wenn alles, was beseelt ist und demnach sprechen könnte, für das lyrische Ich vernehmbar spricht, und zwar so spricht, dass es nicht Gewalt, sondern konkret erfahrbare Liebe bedeutet, dann scheint Rom zu sich selbst gekommen und das Modell einer Welt zu sein, in der Sprache kein Herrschaftsmittel, sondern Ausdruck einer ‚mündigen’ Gesellschaft ist. Die Bedeutung des Sprechens wird zusätzlich erhöht, indem im ersten und im letzten Hexameter des Gedichts o! sprecht und o Rom deutlich aufeinander bezogen sind. In einem sprechenden, liebenden Rom wäre der Vokativ wohl verschwunden, oder wenigstens drückte er kein Herrschaftsgefälle aus. Zunächst freilich ist die Sprache der Liebe in Rom noch eine gefährliche Sprache, die sich nur flüsternd äußert und die durch Fragen hervorgelockt werden muss: O! wer flüstert mir zu, an welchem Fenster erblick ich In dieser widersprüchlichen, an Bilder der Mystik erinnernden Aussage, dass ein holdes Geschöpf das ich versengt und erquickt, ist der Liebes-Akt, also die liebe-volle Handlung, dargestellt. Als Anspielung auf den Phönix, der verjüngt aus der Asche hervorsteigt, kennzeichnet das Oxymoron versengt und erquickt die ersehnte Liebe auch als Wiedergeburt, als Erneuerung, als Regeneration. Dort, wo das lyrische Ich von konkreter Liebe spricht, ist seine Sprache nicht nur fragend, sondern geht durch das Oxymoron versengt und erquickt an die äußerste Grenze metaphorischen Sprechens. Dadurch scheint diese Sprache auf sich selbst als metaphorische zu verweisen. Das kann andeuten, dass ‚liebende’ Sprache und ‚poetische’ Sprache verwandt sind. Dies wird noch deutlicher, wenn man die Wege betrachtet, die das lyrische Ich - ebenfalls eher fragend als aussagend - noch sucht: Ahnd’ ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer, In diesen mittleren Zeilen des Gedichts scheint das ich zunächst davon zu sprechen, dass die räumliche Distanz zwischen ihm und ihr groß sei und ihre Überwindung ein Opfer an Zeit verlange. Aber diese Gewinn- und Verlustrechnung über das, was Liebe bewirkt, ist nicht die einzige Verständnismöglichkeit dieser Stelle. Auffällig sind Raum- und Zeitbegriffe aufeinander bezogen. Das Distichon geht aus von dem Raumbegriff Wege, dann kommt die temporale Bestimmung immer und immer hinzu, die sich inhaltlich auf zu ihr und von ihr zu gehn und auf opfre die köstliche Zeit beziehen lässt. Es scheint so zu sein, dass die Zeit, die am Ende des Distichons steht, zu einer köstlichen Zeit wird, wenn das immer und immer den Umweg über zu ihr und von ihr zu gehn macht. Das ‚Opfern der Zeit’ ist dann keine Entbehrung, sondern Erfahrung und Genuss der Zeit, die erst durch diese Ausbreitung köstlich wird und dadurch wert, Amor ‚geopfert’ zu werden. So gesehen ist das ‚immer und immer wieder Durchgehen der Wege zwischen den Liebenden’ das Ziel, welches vom ich gesucht wird. Während bei der ersten Betrachtungsweise die Betonung auf immer und immer [...] opfre die köstliche Zeit liegt, betont die zweite immer und immer, Zu ihr und von ihr zu gehn. Liest man beide Bedeutungen zusammen, dann werden Zu ihr und von ihr zu gehn und opfre die köstliche Zeit zwei verschränkte, äquivalente Aussagen; diese Äquivalenz spiegelt sich auch darin wider, dass beide Aussagen in einem Pentameter gemacht werden, dessen Hälften überdies metrisch identisch und dadurch spiegelbildlich aufeinander beziehbar sind. Man kann, um die Äquivalenz der beiden Pentameter-Hälften besser zu verstehen, zunächst von einem linearen Zeitbegriff ausgehen, demzufolge die Zeit unendlich in die Zukunft weist. Diese Zeit symbolisiert die Freiheit des Menschen, Ziele zu entwerfen und sein gegenwärtiges Leben als zweckmäßiges, schnellstmögliches Handeln ganz der Zukunft unterzuordnen. Rom selbst ist ein Beispiel dafür, was ein solcher Zeitbegriff bewirkt: Generationen von Menschen kämpften und starben für die Idee des Römischen Weltreichs, des Imperium Romanum. Auch der Christ ordnet sein irdisches Dasein einem - ewigen - Ziel unter. Und der bürgerliche, an Leistung orientierte Fortschrittsglaube ist auf eine Zeitlinie reduzierbar, die immer aufs Abstrakte, Noch-Unbestimmte, aber Besseres Verheißende gerichtet ist. Dagegen ist der Weg zwischen ich und ihr, zwischen liebendem Ich und liebendem Du auf konkrete Menschen bezogen, auf Personen, die sich gegenseitig etwas bedeuten oder bedeuten wollen. Das ‚Fortschreitende’, ‚Lineare’ der Zeit-Linie wird nicht aufgegeben, aber es wird sozusagen in den Raum einbezogen. Man könnte auch sagen, der Zeit werde Raum für Liebe gegeben. Das opfre die köstliche Zeit heißt dann, dass der Liebende die - gewöhnlich dem Mann zugeordnete - Zeit für kühn ausgreifende (Gewalt-)Taten modifiziert. Sein Handeln ist, da es auf lebende und liebende Menschen gerichtet und von ihnen beeinflusst wird, human. Zugleich erhält in der Formulierung opfre die köstliche Zeit der Opfer-Begriff einen weiteren Sinn. Während in der durch das Amor-lose Rom vertretenen christlichen Religion vom Menschen erwartet wird, dass er sein Kreuz auf sich nimmt, um in einer fernen, jenseitigen Zukunft den Lohn dafür zu ernten, sind bei einem Handeln, das dem Liebesgott Amor ‚geweiht’ ist, Opfer und Erfüllung identisch. Das ist köstliche Zeit. Das zu ihr und von ihr zu gehn, das hin- und herwendende Fortschreiten, ist mit dem ‚Verlauf’ der Vers-Sprache verwandt, denn der Begriff Vers selbst ist von lat. „vertere“, ‚umwenden, umdrehen, umkehren’ abgeleitet. Der Vers ist eine Bewegung, die – anders als die Prosazeile - bewusst zurückgewendet wird. Dadurch entsteht ein Gebilde, dessen Gestalt nicht wie bei der Prosa zufällig ist, sondern wesentlich zu dieser Bewegung gehört. Diese Verssprache, die nach Liebe sucht, wird in der Elegie jedoch nicht nur erkennbar, indem man über das Erzählte nachsinnt, sondern auch durch andere Momente der Struktur lässt sich erschließen, was Liebe sei und wie sich die Verwandlung Roms in Amors Tempel denken lasse. Die erste Römische Elegie kann gesehen werden als im verkleinerten Maßstab geschaffenes Modell der Roma und der Welt, die das Thema des Gedichts sind. Dieses poetisch geschaffene Rom ist gebaut aus sieben Distichen und vierzehn Versen. Sieben und Vierzehn lassen sich auffassen als Anspielungen auf die sieben Hügel, auf die sieben Hauptkirchen und auf die vierzehn Stadtbezirke Roms. Das Gedicht hat unter solchem Gesichtspunkt einen deutlichen Bezug zu Wirklichkeit und Geschichte. Die Wege, in denen sich das lyrische Ich be-wegt, sind Hexameter und Pentameter. Als heroischer Vers ist der Hexameter das Medium des Heldenepos und somit der Größe Roms, doch wenn er sich mit dem Pentameter ‚paart’, entsteht als ‚Liebes-Bund’ das Distichon, die Strophenform der Elegie, in der nicht nur Kampf und Größe, sondern auch andere Möglichkeiten menschlichen Daseins dargestellt werden. So gesehen lässt sich in dieser Elegie das Distichon begreifen als Resultat einer Liebes-Handlung, in der der heroische Hexameter versengt wird und sich dabei zu einem Vers erneuert, der auch Klage und Liebe auszudrücken vermag. Denn der Hexameter ist ein Vers, dessen Bauart besonders dafür geeignet zu sein scheint, Verhältnisse zu formulieren, die zwar geregelt sind, aber innerhalb der Regeln dem Individuellen Spielraum lassen. Er kann zwischen 13 und 17 Silben variieren und erlaubt an mehreren Stellen Zäsuren. In dem in Hexametern geschriebenen Gedicht „Metamorphose der Tiere” bezeichnet Goethe „bewegliche Ordnung” als „schönen Begriff” und als den höchsten Begriff, den der Mensch ‚erringen’ könne. Der Bau des Hexameters drückt diese „bewegliche Ordnung” unmittelbar aus. Es ist also möglich, dass in der ersten Römischen Elegie die Distichen, die man ja in noch erweitertem Sinn als „bewegliche Ordnung“ bezeichnen könnte, den Liebesbund ‚abbilden’, den das lyrische Ich in Rom sucht. Betrachtet man das den Distichen in der ersten Römischen Elegie zugrunde liegende Metrum als den ‚Bauplan’ Roms, dann ergeben sich zwischen den einzelnen Notierungen der Verse ganz ungewöhnliche Beziehungen (in der folgenden Abbildung haben identisch notierte Vershälften dasselbe Muster): Das Gedicht ist mit einer Strenge gebaut, die das elegische Versmaß nicht verlangt. Beachtlich ist dabei, Nun wird vielleicht deutlicher, wie die ‚Verräumlichung der Zeit’ zu denken ist. Es handelt sich nicht um ein isoliertes, durch Vers-‚Füße’ gekennzeichnetes beliebiges Hin- und Herbewegen, sondern durch die mannigfache Verbindung der einzelnen ‚Zeitläufe’ entsteht ein Gewebe, ein Geflecht, ein Text, in welchem die einzelnen, relativ locker gebundenen Verse einen zusätzlichen Zusammenhalt bekommen. Falls das Gedicht den in ihm verborgenen Liebesbegriff abbildet, ist ein solcher Liebesbegriff mit Willkür und Gesetzlosigkeit unvereinbar. Diese Liebe braucht, so scheint es, zwar keinen starren, aber doch einen festen Rahmen, die „bewegliche Ordnung”, die es dem Individuum ermöglicht, sich angstfrei und gewaltlos, also liebend, zu bewegen. Sehr ungewöhnlich und damit nachdenkenswert ist, dass die ersten acht Verse der Elegie zwei metrisch identische Vierergruppen bilden. Das wäre nichts Besonderes bei einer Gedichtform, die ebenfalls aus vierzehn Versen gebildet ist, nämlich dem Sonett. Lässt sich die Struktur der ersten Elegie als Anspielung auf das Sonett lesen? Wie im Sonett üblich, umspielen auch hier die ersten acht Verse ein einziges Thema, das im vierten Distichon seinen Abschluß findet. Diese enge Verflechtung der Thematik spiegelt sich wider in vielen Klangkorrespondenzen, auf die schon die Anfangsassonanzen Sage, Straßen und Ja es hinweisen. Dann folgt mit dem fünften und sechsten Distichon eine neue Reflexionsstufe, die sich auch dadurch als Einheit zeigt, dass die beiden Distichen durch die Anfangsreime Noch und Doch und die Endassonanzen -trägt und -pfängt miteinander verschränkt sind. Was als durch die Konjunktionen Noch und Doch gekennzeichnete Antithesen erscheint, wird durch die Reimwörter Noch und Doch wieder verbunden. Das scheint anzudeuten, dass beide Distichen als Einheit zu denken sind, dass sich in der hier gemeinten ‚bedächtigen Betrachtung’ der Aspekt des Noch in den des Doch verwandelt. Liest man die Elegie - zeit- und versuchsweise - so, als ob ihre Aussagen nach den Vorgaben eines Sonetts gegliedert wären, dann hätte sie - etwa vergleichbar den Sonetten Shakespeares - anstelle der ‚Terzette’ ein weiteres ‚Quartett’ und würde mit einem Verspaar abschließen, das hier auch metrisch gesehen eine Zusammenfassung des Vorangegangenen darstellt. Denn der dreizehnte Vers entspricht metrisch den Versen 1, 5 und 11, und der vierzehnte Vers den Versen 4, 8 und 10. Diese Gliederung der Aussagen und die Anzahl der Verse legt es nahe, für einen Moment die metrische ‚Bauform’ Roms nicht auf das antike Bauprinzip, das Silben zu Versfüßen und diese wiederum zu Versen zusammensetzt, zu beziehen, sondern die Silben zu zählen. Das metrische Prinzip, Silben zu zählen und Verse nach der Anzahl der Silben zu bestimmen (ein bezeichnender Vers dieser Art ist der Endecasillabo, der Elfsilbler, der sehr häufig auch der Vers des Sonetts ist), hat sich vor allem in der Romania ausgebildet, also in den Ländern, deren Sprach- und Kulturtradition eng mit dem Alten Rom verknüpft ist. Eine solche Verschränkung von Elegie- und Sonettform könnte verstanden werden als Verbindung von antiker und moderner Kultur, für die Rom auch repräsentativ zu sein vermag. Als ‚Liebesverbindung’ gedacht, würde das Alte durch das Neue und das Neue durch das Alte erquickt. Die Bewegung des zu ihr und von ihr wäre - so gesehen - auch eine geschichtliche Bewegung. Wendet man das silbenzählende Verfahren auf die erste Elegie an, kommt man zu außergewöhnlichen Ergebnissen:

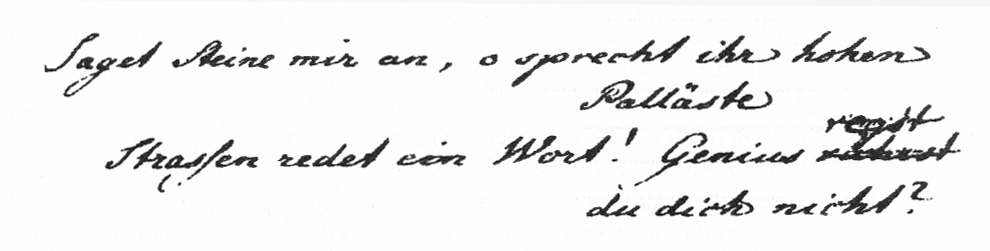

Dass die beiden ersten, im antiken Metrum identischen ‚Quartette’ auch in der Silbenzahl identisch sind, war zu erwarten. Nicht zu erwarten war dagegen, dass auch das dritte ‚Quartett’ aus sechsundfünfzig Silben besteht und dass das Schlußdistichon der Silbenzahl nach genau ein halbes ‚Quartett’ bildet. Das Silbensystem unterstützt also die bisherigen Beobachtungen. Das geht soweit, dass die das Alte Rom symbolisierenden Zahlen Sieben und Vierzehn, die die Verse der Elegie strukturieren, auch in den Silbenverhältnissen erscheinen. Alle Silben zusammen bilden die Summe 196 = 142 = 72 x 22. Es handelt sich also um eine Potenzierung der Zahlen, die schon in anderem Zusammenhang bedeutend waren. Und die Potenz von Zwei ergibt die Zahl der Welt, die nach alter Vorstellung aus vier Elementen, vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten usw. gebildet ist. Sucht man nach einer möglichen ‚Bedeutung’ dieser ungewöhnlichen Zahlenstruktur, dann lässt sich vielleicht sagen, dass der in dieser Elegie dargestellte Liebesbegriff sich nicht auf Gefühl und Sinnlichkeit beschränkt, sondern ihm ein modernes, rationales Moment innewohnt. Liebe hieße dann nicht, Verstand und Vernunft auszuklammern, sondern durch Denken und Tun Verhältnisse zu schaffen, in denen sich Menschen als ganze Menschen entfalten können. Das rationale Moment in diesem, einen neuen Liebesbegriff symbolisierenden Liebe-Gedicht wird noch stärker betont, als ich bisher gezeigt habe, denn auch die Anzahl der Wörter und Buchstaben scheint dafür signifikant zu sein. Das Gedicht hat 137 Wörter. Diese Zahl ist zusammengesetzt aus der ‚heiligen’ Zahl 37 und der Potenz der pythagoreischen Zahl Zehn. Das sind - wie ich in einem früheren Aufsatz gezeigt habe [5] - bedeutende Zahlen des möglicherweise in Rom entstandenen „Hexen-Einmal-Eins” in Goethes „Faust”; darüber hinaus hat es 50 Wörter und 200 Buchstaben. Durch solche Vielfachen von Zehn und Zehnerpotenz scheint diese Elegie mit ihren 599 Buchstaben nicht ausgezeichnet zu sein. Wie die Handschrift Goethes jedoch zeigt, schrieb er, wenn er lateinische Buchstaben benützte, Eszett als Doppellaut:

Demnach entsprechen Rom und die Welt dem in der ersten Elegie entworfenen Bauplan dann, wenn die Ratio das liebende Gefühl und das liebende Gefühl die Ratio leitet. Bei der ‚Verwandlung’ von Rom in eine durch Amor beseelte Roma verlieren individuelle und gesellschaftliche Liebe sowie das dazugehörende Handeln nichts, wenn rationales und vernünftiges Denken sie wesentlich mitbestimmt: Wird doch nicht immer geküßt, es wird vernünftig gesprochen, heißt es in der fünften Römischen Elegie. Das lyrische Ich der ersten Elegie begnügt sich nicht damit, selber zu sprechen, sondern versucht, Sprachfähige, deren Sprache wie versteinert ist, in Sprechende zu verwandeln und so die Mauern und Gewalten, die das sprachlose Bewusstsein beherrschen, durchlässig und zur Kommunikation fähig zu machen. Das legt es nahe, im lyrischen Ich zugleich das Subjekt des Dichters schlechthin zu sehen. Nicht nur der Anfang dieser Elegie, sondern auch der Vergleich mit dem sich auf der Reise bedächtig betragenden Mann nimmt Bezug auf den Dichter, nämlich auf Homer: „Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes...“ Auch das lyrische Ich der Elegie will inspiriert sein, aber nicht, um zu erzählen, wie Schönheit und Liebe dazu führen, eine Stadt zu zerstören und deren Einwohner zu töten oder zu versklaven, sondern um Taten der Liebe zu tun und zu wecken. Die Muse seiner Poesie ist das holde Geschöpf, durch das der Dichter und durch diesen Rom und die Welt wiedergeboren werden sollen. Rom verwandelt sich, wenn es durch Poesie gelingt, die von ihr Angesprochenen, Aufgerufenen, zu mündigem und damit gewaltfreiem, das heißt liebendem Sprechen und Handeln zu bringen. Dass durch poetisches Sprechen Bewegung in verhärtete Strukturen gebracht werden kann, scheint in dieser Elegie durch anagrammatische Beziehungen angedeutet zu sein. Man kann sich durch das Anagramm zwischen Amor und Roma, auf das ohne die Liebe [...] wäre denn Rom auch nicht Rom deutlich anspielt, aufgefordert fühlen, nach weiteren, durch den Textzusammenhang begründeten Beziehungen zu suchen. So ist denkbar, dass das Anagramm Stein(e) / Einst in dem Starr-Räumlichen der Steine eine zeitliche Dimension aufruft, die ebenfalls repräsentativ wäre für den ‚Zeit-Raum’, von dem oben im Zusammenhang mit dem Liebesbegriff die Rede war. Zugleich enthielte das mythische Bewußtsein, für das die Steine wohl stehen, eine geschichtliche Komponente, etwa in dem Sinne, dass liebendes Handeln nicht mythisches, sondern selbstverantwortliches Handeln ist. Wenn man Goethe zugesteht, dass er in außergewöhnlicher Weise für die Sprache sensibilisiert ist und dementsprechend erfindungsreich alle Möglichkeiten ausschöpft, um ‚Bedeutungen’ zu generieren, dann lässt sich im zweiten Vers eine weitere beziehungsreiche Verwandlung erkennen. Der Klimax Steine, Palläste, Straßen, Genius entspricht die - verkürzte - Klimax saget, sprecht und redet; eine dem Genius zuzuordnende Sprechform scheint zu fehlen. Doch aus Buchstaben des Wortes Genius lässt sich ‚singe’ bilden, die adäquate Äußerungsform des ‚Dichters und Sängers’. Im Wort Genius wäre anagrammatisch enthalten, was mit der Frage: Genius regst du dich nicht? gemeint ist. Es gehört zum Menschenbild der deutschen Klassik, dass die soziale Liebe - „Lieb’ und Freundschaft“[6] - im Menschen ursprünglich, von Natur aus angelegt ist, dass sich aber die humane Natur des Menschen nicht von selbst verwirklicht, sondern immer wieder von Neuem an- und aufgeregt, das heißt, gebildet und gepflegt werden muss [7]. Wer dies bewirkt, der ist ein vom Genius der Natur begabtes Genie. Erst wenn das lyrische Ich den ‚Gesang’ findet, der die Mauern in ‚Schwingungen’ versetzt, indem er „Lieb’ und Freundschaft” weckt, werden diese Mauern zu heiligen Mauern [8]. In den Neunzigerjahren hat sich Goethe bemüht, einen neuen Liebesbegriff zu formulieren. Er sollte Verstehen und Fühlen vereinen, Erkenntnis sollte von einer Liebe geleitet sein, die Sittlichkeit und Sinnlichkeit umgreift. Genesis und Wesen dieser neuen Liebe sind in dem ebenfalls in Distichen geschriebenen Gedicht „Der neue Amor“ gestaltet, das während der Arbeit an den Römischen Elegien entstand: Der neue Amor Amor, nicht das Kind, der Jüngling, der Psychen verführte, Venus Urania soll „eigentlich die reine und auf nichts körperliches abzielende Liebe bedeuten”[9]. „Sinn“ und „Sitte“, körperliche und soziale Liebe sind im „neuen Amor“ vereint. Die „Liebe der Kunst“, die sein „Pfeil stiftet“, ist das Begehren, sowohl „Kunst“ zu erzeugen wie von „Kunst“ sich beeinflussen zu lassen. Es ist sein Tempel, der im neuen Rom entstehen soll, der Tempel „holder Musen“, in deren „Gesellschaft“ das gesuchte holde Geschöpf zu denken ist. Wenn sich die einzelnen Menschen in Rom und in der Welt so verhalten, dass des Dichters Gesang, in welchem sich jeder Teil liebend zum anderen verhält, ein Gleichnis für dieses Verhalten ist, dann ist die Vision des neuen Dichters erfüllt und nicht nur die erste Römische Elegie, sondern die Welt in den Tempel Amors verwandelt, in einen Tempel poetischer Gesinnung. Damit ist auch das Programm umrissen, in dessen Rahmen sich die Themen der übrigen Römischen Elegien bewegen. Alles Sprechen des lyrischen Subjekts, das zugleich das Ich eines, oder genauer: des Dichters ist, ist ein auf Liebe bezogenes Sprechen, das humanes Bewußtsein zu wecken und damit eine humane Gesellschaft zu verwirklichen sucht. In der erstveröffentlichten Fassung der zwölften Elegie wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass Liebende immer zugleich als Gesellschaftsmodell zu sehen sind: Ein versammeltes Volk, stellen zwey Liebende vor. Und deshalb ist es unvermeidbar, dass der wahre Liebesdichter, der sich dem neuen Amor weiht und von diesem geweiht ist, auch ein politischer Dichter ist, dessen Dichtung, einem Aphrodisiakum vergleichbar, die Potenz ‚sittlicher’, sozialer Liebe weckt, die als solche nicht ohne Auswirkungen auf das öffentliche Leben bleibt. Die zwanzigste Römische Elegie enthält Verse, die beschreiben, wie Amor als ‚Dichtergott’ seinen Dichter dazu bringt, den Mund zu öffnen und die Schande der Könige, also die politischen Missstände, nicht zu verbergen, sondern öffentlich zu benennen [10]: Welches Schicksal erfahr ich! Es löset scherzend die Muse, Vor dem Hintergrund des Verlaufs der Französischen Revolution wird vielleicht verständlicher, warum das in der ersten Römischen Elegie dargestellte Liebes- und Gesellschaftsmodell das rationale, durchkalkulierte, Ordnung schaffende Moment ungewöhnlich stark betont. Gegen eine Veränderung der Gesellschaft durch Gewalt, die Goethe verhasst war, setzt er - wie seine Dichtung zeigt - die Veränderung inhumaner Gesellschaft durch Poesie, durch sprechende Liebe. Aber diese Liebe soll bei aller Freiheit, die zu ihr gehört, so gefestigt sein, dass sie gegen eine revolutionäre Auflösung von Form und Ordnung gefeit ist. Es dürfte wenige Gedichte geben, auf die so gut wie auf die erste Römische Elegie zutrifft, was Jurij Lotman allgemein über „Kunstwerk” und „künstlerisches Modell” sagt: „Das Kunstwerk, das selbst begrenzt ist, stellt ein Modell der unbegrenzten Welt dar.”[11] Und: „Indem ein künstlerisches Modell ein einzelnes Ereignis abbildet, bildet es gleichzeitig auch ein ganzes Weltbild ab.”[12] [1] Böttiger an Friedrich Schulz. In: Bode, Wilhelm (Hrsg.): Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. Berlin 1918, S. 528 f.

|

| [Home] [Lebenslauf] [Publikationen] [Einführungen] [zu Lyrik] [zu Goethe] [zu and. Autoren] [zu Kinderliteratur] [Literaturdidaktik] [Biographisches] [Katalogbeiträge] [Aufsätze] [Ausstellung I] [Austellung II] [Möbel] [Aktuelles] |